こんにちは

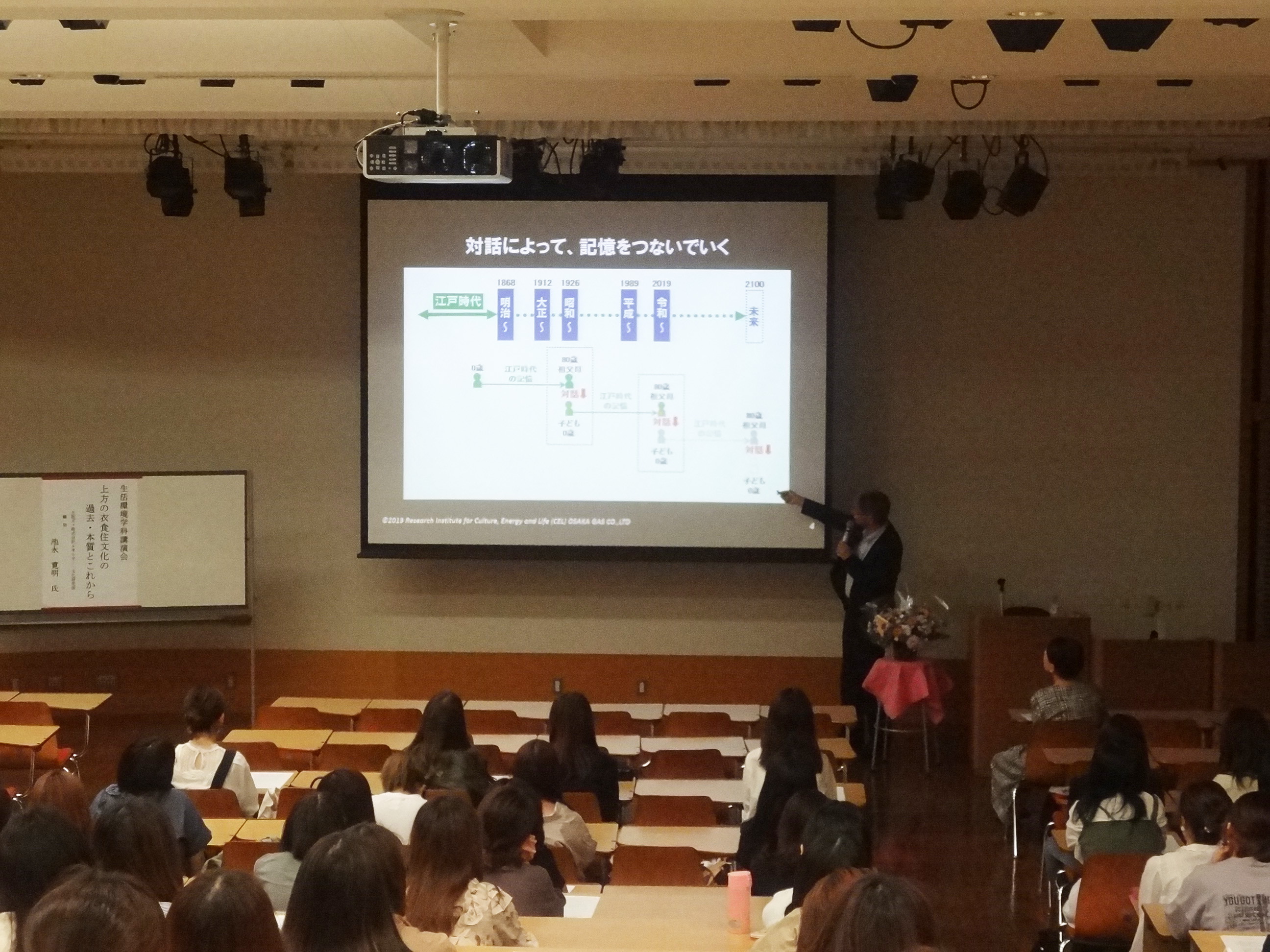

本日は10月2日に行われた

講演会の様子をご紹介します

今回は大阪ガスのエネルギー・文化研究所の顧問で

いらっしゃいます池永寛明氏をお迎えし、

「上方の衣食住文化の過去・本質とこれから」を

テーマにお話を伺いました

上方から失われていく言葉の中に、

“なんで、あんたみたいな賢い子がこんなあほなことしたん?”と

いうような言い方があります。

ストレートにきついことは言わない

上方の文化がそこにあります。

これは貿易の都市、大阪・神戸ゆえの文化と言えます。

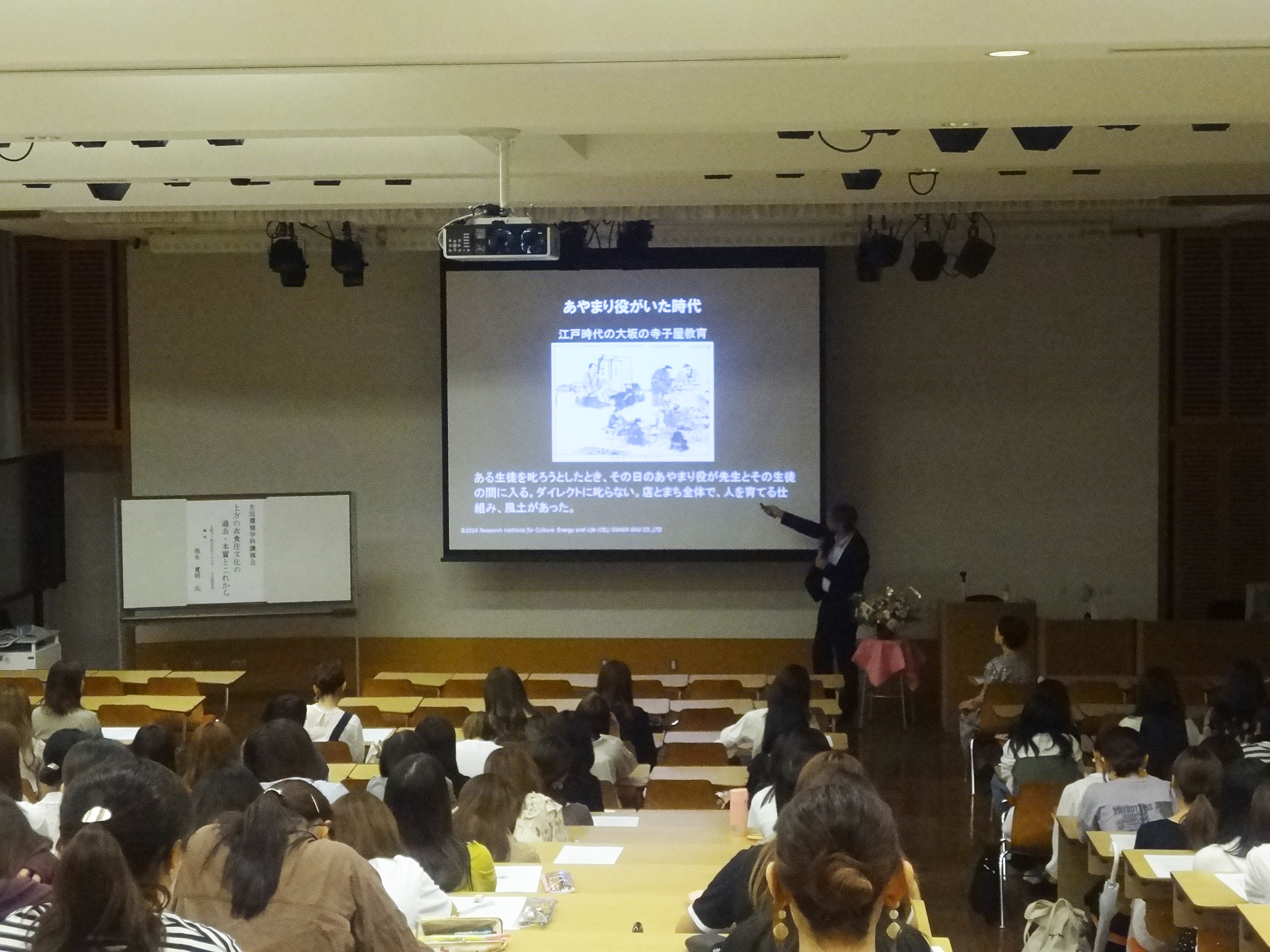

江戸時代、大阪の寺子屋には「あやまり役」がいて、

何かあればその日のあやまり役が謝り、

その子をダイレクトには叱らない、

町全体で人を育てる風土があったそうです。

しかし、現代ではプライバシーなどが重視され、

昔は根掘り葉掘り話せたことでも

聞き出せなくなり、

周りの人たちの事がよく分からなくなりました。

これらは昔が正しく、

現代が間違っているということではありません。

ただ、昔にあった事柄(コンテンツ)の中から、

なぜそうだったのかという背景(コンテクスト)を探り、

現代に活かす本質をつかめることが重要です。

CLOSE