6月20日は「世界難民の日」です

多文化で開講している「国際協力論」の授業では、先日から「難民」について勉強してきました

この授業を取ったきっかけとして、「ウクライナ支援」や「ウクライナの人々」の状況について知りたいという声も沢山あり、学生たちは熱心に講義を聞いていました

さて、本日は「世界難民の日」ということで、授業の前半はUNHCRの支援の状況や難民の状況について動画を交えながら話をしました

CLOSE

多文化コミュニケーション学科

多文化コミュニケーション学科

6月20日は「世界難民の日」です

多文化で開講している「国際協力論」の授業では、先日から「難民」について勉強してきました

この授業を取ったきっかけとして、「ウクライナ支援」や「ウクライナの人々」の状況について知りたいという声も沢山あり、学生たちは熱心に講義を聞いていました

さて、本日は「世界難民の日」ということで、授業の前半はUNHCRの支援の状況や難民の状況について動画を交えながら話をしました

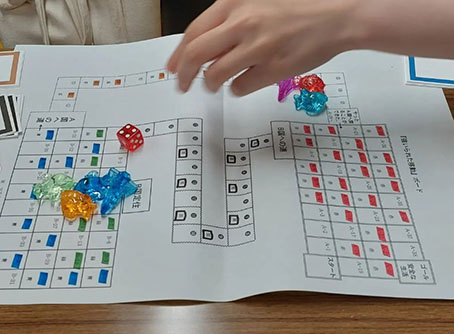

後半は、「難民」に関するワークショップを行いました

先日からDVDなどでUNHCRの難民支援の現場の課題や難民の人たちの気持ち(帰国するか、第三国定住をするか)について勉強してきましたが、今回は自分たちが「難民」となり、様々な障壁をワークショップの中で体験するというものでした

1グループ3~4人の構成で家族となり、避難する過程において一家が離散したり、自分たちが大切なものを失ったり、支援物資の供給を得られなかったりといった様々なリスクを体験して、ゴール(安全な地での暮らし)を目指しました 残念ながら、ゴールまで到達できた学生は1人でした

残念ながら、ゴールまで到達できた学生は1人でした

わずか30分ほどのワークショップでしたが、「難民」の人々の現実を出てくるカードから知ることで、人々が抱える困難さ、そして苦しみや悲しみについて考える1日となりました